Идея, безусловно, очень хороша, а вот исполнение подкачало. Мне кажется, этот сюжет можно было бы очень круто развернуть либо как комедию, либо как психологическую драму (в духе Ялома). Автор же, кажется, до последнего не определился, что он, собственно, хочет сделать со своей прекрасной задумкой, поэтому у него не вышло толком ни психологического напряжения в начале, ни катарсиса в конце (думаю, в экранизации этого должны были додать, но фильм я не смотрела).

Все персонажи прописаны, действительно, очень живыми и реалистичными, но это отчасти и вредит. Потому что стремясь прописать получше обоснуй, почему именно эти люди оказались на крыше, автор прописал им такой бэкграунд и характер, что, действительно, невольно признаешь: ну, не то чтобы им стоило прыгать, но мир от их отсутствия нисколько бы не пострадал. По сути, Хорнби изобразил прекрасно четыре типажа людей, чья жизнь, мягко скажем, не удалась. Средних лет бывший телеведущий, только что вышедший из тюрьмы за связи с малолеткой, с рухнувшей семьей и карьерой. Музыкант-неудачник из Америки, держащийся за свою распавшуюся группу, хотя в его возрасте давно пора выкинуть эту дурь из головы. Неадекватная девица-подросток, нуждающаяся скорее в детском психологе, хамоватая, наглая и совершенно не воспитанная. Пожилая женщина, всю жизнь ухаживавшая за сыном-инвалидом.

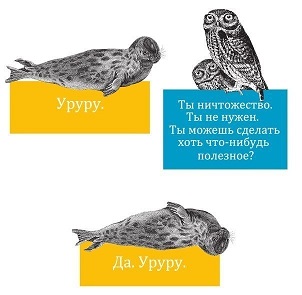

Причем Хорнби действительно очень ясно показывает, что герои докатились до точки именно потому, что они не хотят меняться. И не желают признавать, что с их поведением, решениями и реакциями что-то не так. То есть, спустившись с крыши, они продолжают быть такими же, в сущности, никчемными, неприятными и ограниченными - и никто из близких не порывается особо их удерживать или спасать, большинство близких давно махнуло рукой, и поделом. Вот это самое печальное во всем романе. Никакого красивого катарсиса нет, есть очень небольшое движение каждого из героев в сторону "исправления", в сторону нормальной жизни, в которой они представляют какую-то ценность в мире и для конкретных окружающих людей, и в которой окружающие люди тоже представляют для них какую-то ценность. Потому что не спрыгнет с крыши тот, кто думает про реакцию близких, а спрыгнет тот, у кого нет близких или кому уже наплевать на реакцию, так что менять что-то нужно в консерватории.

В общем, это не такой легкий роман и не такой позитивный, каким может показаться. Вопрос, интересен ли он как детальное и реалистичное исследование не самых приятных и интересных характеров.

Да и в остальном правда жизни.

Да и в остальном правда жизни.