Диоген Лаэртский пишет о великом множестве философов, как известных, типа Аристотеля, так и таких, о которых я раньше никогда и не слышала. Не удивляюсь, впрочем, если по многим подобным он является единственным источником. Авторитетные научные издания на него ссылаются faute de mieux, по крайней мере, хотя и с оговорками, если дело доходит до его пересказа каких-либо серьезных вопросов. Это, конечно, прекрасно - такая степень дзена, когда философские концепции классиков для тебя значат не больше, чем то, что они там ели на пиру у юзернейма, какие эпиграммы на него сочинили и как звали гетеру, с которой он жил. Зато никто не может упрекнуть Диогена Лаэрция в однобоком подходе - такое впечатление, что он честно пересказывает буквально все, что ему удалось узнать о множестве философов, не производя никакой разумной обработки этой информации.

Среди написанного им много ценного, кстати, и по некоторым вопросам он действительно важный источник. Но понять и запомнить из его изложения невозможно ничего абсолютно, и смысл чтения его вовсе не в том, чтобы узнать что-то о греческих философах. А в том, чтобы поржать над текстом, и никакого предварительного (а равно и последующего) знакомства с предметом для этого не требуется.

Типичная история - про другого Диогена (известного всем простым решением квартирного вопроса): "Он был назначен заведовать чеканкой [монеты], и что он, отправившись в Дельфы или в делийский храм на родине Аполлона, спросил, сделать ли ему то, что ему предлагают. Оракул посоветовал ему "сделать переоценку ценностей", а он не понял истинного смысла, стал подделывать монету, был уличен"

Я бы сказала, в таком контексте слова Ницше тоже приобретают новые неожиданные смыслы

Я бы сказала, в таком контексте слова Ницше тоже приобретают новые неожиданные смыслы

В общем, это крайне забавное сочинение, и если кто думает, что греческая философия - нечто крайне занудное и непонятное, то вам сюда)

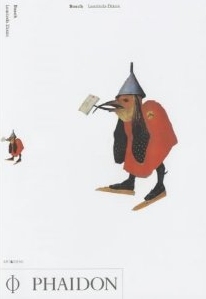

Вообще я большой любитель Босха - буквально всех его вещей, и этих деталей, и разнообразия монстров, и тщательно вырисованные кусты странных форм, и особенно утконоса с книгой в пруду в "Саду земных наслаждений".

Вообще я большой любитель Босха - буквально всех его вещей, и этих деталей, и разнообразия монстров, и тщательно вырисованные кусты странных форм, и особенно утконоса с книгой в пруду в "Саду земных наслаждений".