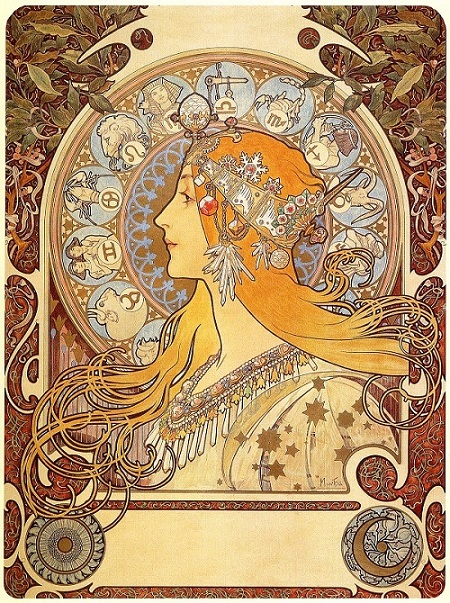

Наконец-то дошли руки до купленной еще в прошлом году в Праге книжки. Собственно, это скорее альбом, текста там не много, но мне нравится, как он подобран. В книге освещены все основные этапы творческого пути Мухи, от первых парижских плакатов - потом триумфальные афиши для Сары Бернар - Америка - возвращение в Чехословакию и труд на дело молодой республики и, наконец, "Славянская эпопея". Очень много прекрасных иллюстраций, коротко, но довольно емко прокомментированы.

Наконец-то дошли руки до купленной еще в прошлом году в Праге книжки. Собственно, это скорее альбом, текста там не много, но мне нравится, как он подобран. В книге освещены все основные этапы творческого пути Мухи, от первых парижских плакатов - потом триумфальные афиши для Сары Бернар - Америка - возвращение в Чехословакию и труд на дело молодой республики и, наконец, "Славянская эпопея". Очень много прекрасных иллюстраций, коротко, но довольно емко прокомментированы.Каюсь, мне-то нравится у Мухи самые растиражированные парижские плакаты, все эти девушки в вычурных позах с цветами и орнаментами. По-моему, это изумительно красиво, правда, пусть сам Муха и воспринимал это как ремесленную работу. А вот пафос "Славянской эпопеи" меня несколько смущает.

История жизни Мухи, конечно, впечатляет. Триумф в Париже, возвращение на родину, полное надежд, несколько десятилетий почти бесплатного труда ради нее - и смерть после допроса гестапо в 39 году. Что характерно и печально, прославленный во Франции и в Америке художник был совсем не так тепло принят у себя дома, несмотря на все свои старания. Жаль, что "Славянскую эпопею" он так и не закончил, конечно.

А вот моя любимая картина у Мухи:

ps Нашла вот здесь очень много картин Мухи в приличном качестве

До прочтения этой книги было два стихотворения Набокова, которые мне сильно нравились. После ее прочтения их число и состав, увы, не изменились

До прочтения этой книги было два стихотворения Набокова, которые мне сильно нравились. После ее прочтения их число и состав, увы, не изменились

Это научпоп, но научпоп очень своеобразный. В отличие от остальных научпоповских книг, что мне приходилось читать раньше (их немного, правда), автор не пытается изложить популярно какую-то теорию или хотя бы поверхностно познакомить читателя с определенной научной областью, пусть даже с конкретными видами животных. В его тексте нет ничего от научного метода, поэтому книга по сути своей - не научная, а именно развлекательная.

Это научпоп, но научпоп очень своеобразный. В отличие от остальных научпоповских книг, что мне приходилось читать раньше (их немного, правда), автор не пытается изложить популярно какую-то теорию или хотя бы поверхностно познакомить читателя с определенной научной областью, пусть даже с конкретными видами животных. В его тексте нет ничего от научного метода, поэтому книга по сути своей - не научная, а именно развлекательная.

Этот роман действительно стоит читать вместе со "Сторож брату своему" - только в паре они образуют полностью законченный сюжет, а деление на два формально разные текста более чем условно (понятно, что сделано для издательских целей). В итоге они настолько "сложились" у меня в голове, что мне уже сложно разделить сюжет первого и второго тома.

Этот роман действительно стоит читать вместе со "Сторож брату своему" - только в паре они образуют полностью законченный сюжет, а деление на два формально разные текста более чем условно (понятно, что сделано для издательских целей). В итоге они настолько "сложились" у меня в голове, что мне уже сложно разделить сюжет первого и второго тома.  Необычайно интересное, обширное и уникальное в своем роде исследование. Литература о Крестовых походах чуть более, чем бесконечна, но вся она описывает их исключительно с Западной стороны: что двигало нашими пассионариями, как они собирались, как воевали, как закреплялись на Левантийском побережье. И крайне мало говорится о том, как воспринималось это, собственно, завоевание арабской стороной.

Необычайно интересное, обширное и уникальное в своем роде исследование. Литература о Крестовых походах чуть более, чем бесконечна, но вся она описывает их исключительно с Западной стороны: что двигало нашими пассионариями, как они собирались, как воевали, как закреплялись на Левантийском побережье. И крайне мало говорится о том, как воспринималось это, собственно, завоевание арабской стороной.

Это небольшой сборник, представляющий собой работы известных историков и культурологов 20 века, а также на закуску - сочинение Фомы Кемпийского. По порядку:

Это небольшой сборник, представляющий собой работы известных историков и культурологов 20 века, а также на закуску - сочинение Фомы Кемпийского. По порядку: Еще чуть-чуть - и меня упороло бы основательно. Во всяком случае, ничего из *новых книг* (в смысле, не бессмертной классики) со времен Сюзанны Кларк не вызывало у меня такого интереса, слегка фанатского. Притом, что судя только по обложке - я бы ни в жизнь такое не купила))

Еще чуть-чуть - и меня упороло бы основательно. Во всяком случае, ничего из *новых книг* (в смысле, не бессмертной классики) со времен Сюзанны Кларк не вызывало у меня такого интереса, слегка фанатского. Притом, что судя только по обложке - я бы ни в жизнь такое не купила))  Я устала от интеллектуального чтения и этих бесконечных имен, названий и комментариев в сагах, и мне захотелось хрени. Вот, собственно, она. К чести автора, написано именно технически очень неплохо, некоторые уважаемые товарищи современные фантасты пишут куда хуже. Читается на одном дыхании. Маленький, совершенно необременительный романчик о приключениях трех друзей-русских, которые поехали в Нормандию по местам высадки союзников, случайно наткнулись на некое таинственное описание пути к сокровищами и дальше затеяли автоквест по их следам. Что мило, автор нигде не перегнул, не размазал соплей, нет ничего неестественного или раздражающего.

Я устала от интеллектуального чтения и этих бесконечных имен, названий и комментариев в сагах, и мне захотелось хрени. Вот, собственно, она. К чести автора, написано именно технически очень неплохо, некоторые уважаемые товарищи современные фантасты пишут куда хуже. Читается на одном дыхании. Маленький, совершенно необременительный романчик о приключениях трех друзей-русских, которые поехали в Нормандию по местам высадки союзников, случайно наткнулись на некое таинственное описание пути к сокровищами и дальше затеяли автоквест по их следам. Что мило, автор нигде не перегнул, не размазал соплей, нет ничего неестественного или раздражающего.

От активности Кристофера Толкина все-таки есть толк: пусть "Дети Хурина" и не закончены самим Толкином, это история уже высокого уровня готовности, и прочитать ее отдельно во внятном последовательном изложении очень интересно. Тем более, что из всего легендариума Сильмариллиона это одна из самых важных, наряду с историей о Берене и Лютиэнь. Но если история про Берена - прежде всего о любви, то история о Турине Турамбаре - прежде всего, о роке. Мелькор проклял Хурина и его потомков, и проклятие оказалось страшной действенной силы, "что б они ни делали - не идут дела".

От активности Кристофера Толкина все-таки есть толк: пусть "Дети Хурина" и не закончены самим Толкином, это история уже высокого уровня готовности, и прочитать ее отдельно во внятном последовательном изложении очень интересно. Тем более, что из всего легендариума Сильмариллиона это одна из самых важных, наряду с историей о Берене и Лютиэнь. Но если история про Берена - прежде всего о любви, то история о Турине Турамбаре - прежде всего, о роке. Мелькор проклял Хурина и его потомков, и проклятие оказалось страшной действенной силы, "что б они ни делали - не идут дела".