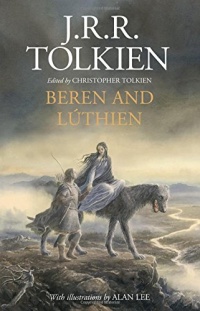

Прекрасное новое издание Кристофера Толкина нацелено в первую очередь на фанатов: оно шикрано сделано, с многочисленными иллюстрациями Алана Ли и на приятнейшей плотной бумаге. Не говоря уж о том, что цель этого издания - не просто пересказать историю Берена и Лютиэль, которая и так есть в "Сильмариллионе", а скорее рассказать все те ее варианты, которых в "Сильме" нет.

Прекрасное новое издание Кристофера Толкина нацелено в первую очередь на фанатов: оно шикрано сделано, с многочисленными иллюстрациями Алана Ли и на приятнейшей плотной бумаге. Не говоря уж о том, что цель этого издания - не просто пересказать историю Берена и Лютиэль, которая и так есть в "Сильмариллионе", а скорее рассказать все те ее варианты, которых в "Сильме" нет.Кристофер Толкин подробно рассказывает все детали, относящиеся к созданию этой легенды и ее трансформации в различных черновиках и набросках, приводит кое-где отрывки из писем, хронологические пояснения и т.д. Но собственно текста Кристофера в издании не так много, большую часть занимают те самые различные варианты легенды о влюбленных.

Первый изложенный в издании вариант - небольшая прозаическая "Tale of Tinúviel", первое обращение Толкина к этой теме, она была написана в 1910-х годах. Отличает ее от более поздних вариантов, прежде всего, "первый злодей", в лапах которого отказывается Берен до Моргота. Здесь это Tevildo, Prince of Cats. Тевильдо - это демон в кошачьем обличье, которые повелевает ордами своих зловредных собратьев. Видимо, Толкин был не кошатник

С учетом Тевильдо очень логичным представляется их противостояние с псом Хуаном, которого называют Captain of Dogs. А волшебным знаком, который получает Берен в результате победы Хуана над Тевильдо, является золотой ошейник самого Тевильдо.

С учетом Тевильдо очень логичным представляется их противостояние с псом Хуаном, которого называют Captain of Dogs. А волшебным знаком, который получает Берен в результате победы Хуана над Тевильдо, является золотой ошейник самого Тевильдо. Следующий, более обширный и проработанный вариант той же истории - "Lay of Leithian", поэма, над которой Толкин начал работать в 1925 году. Кристофер Толкин комментирует, что название переводится как "Release from Bondage", но нигде не объясняется, что это означает применительно к сюжету. Эта история начинается сильно раньше собственно Берена и Лютиэнь, с того момента, как некто Gorlim предает Морготу отца Берена Барахира, тот погибает, но Берен отбивает у орков кольцо Барахира. Кристофер Толкин прерывает изложение поэмы прозаическими цитатами из "Quenta Noldorinwa", еще одного незаконченного произведения Толкина, которое потом трансформировалось в "Сильмариллион" и также рассказывает историю Берена и Лютиэнь. В Quenta Noldorinwa основное отличие состоит в появлении Фелагунда, который идет вместе с Береном к Морготу добывать Сильмарилл во исполнение клятвы, данной Барахиру (собственно, именно этот вариант рассказывается в "Финрод Зонг", так что его все знают). В "Lay of Leithian", которая излагается целиком (докуда написана) также чуть позже появляется Фелагунд, а также злодейские сыновья Феанора Celegorm и Curufin, которые мало того, что поднимают восстание против Фелагунда, так еще и захватывают в плен Лютиэнь. И в "Lay of Leithian", и в "Quenta Noldorinwa" первым слугой Моргота, который встречает Берена и захватывает его в плен, оказывается уже не принц кошек, а некромант Thû, повелевающий волками, который в итоге сам сражается с Хуаном в образе огромного волка. Видимо, Толкин решил, что кошки - это несерьезно, и правильно сделал.

"Lay of Leithian" содержит также отступления от основной темы, например, довольно подробно рассказывается о сражении Финголфина с Морготом. "Lay of Leithian" прерывается на том, как волк Carcharoth откусывает Берену руку с Сильмариллом. Продолжение истории приводится по "Quenta Noldorinwa" и "Lost tale": рассказывается о последующих приключениях проклятого сильмарилла, войне Диора с гномами, судьбе Элвинг и Эарендиля. Это очень интересно, потому что эту часть по "Сильмариллиону" я совершенно не помню. Целиком изложение Кристофера Толкина завершается тем, как Элвинг и Эарендиль попадают к валарам, а корабль Эарендиля с сильмариллом становится звездой.

Издание, таким образом, закрывает, насколько я могу судить, все значимые варианты истории Берена и Лютиэнь, включая события до и после их жизни. Читать было очень интересно, и комментариев немного и они исключительно уместны.

Нет, мне не смешно. На 800 странице мне очень хотелось, чтобы роботы скорее убили всех человеков и это закончилось.

Нет, мне не смешно. На 800 странице мне очень хотелось, чтобы роботы скорее убили всех человеков и это закончилось. Давно собиралась ее прочитать, книжка в родительском доме была куплена еще лет 15 назад, и вот только дошли руки. Забавно, что "Исповедь" оказалась совсем не такой, как я ожидала. Точнее, я ждала чего-то очень серьезного, да, глубокого, но при этом тяжеловесного. И, конечно, нравоучительного.

Давно собиралась ее прочитать, книжка в родительском доме была куплена еще лет 15 назад, и вот только дошли руки. Забавно, что "Исповедь" оказалась совсем не такой, как я ожидала. Точнее, я ждала чего-то очень серьезного, да, глубокого, но при этом тяжеловесного. И, конечно, нравоучительного.

Стейнбек - один из немногих классиков, кто умеет писать совершенно по-разному. "Золотая чаша" не похожа ни на что из того, что я читала у него раньше, хотя читала я прилично. В ней нет реалистичной жестокости "Гроздьев гнева", нет и беззаботной веселости "Консервного ряда". Больше всего этот странноватый роман напоминает притчу, несмотря на относительную реалистичность происходящего. Дело в стейнбековском слоге, в том, как он поворачивает события, показывая важным не внешние обстоятельства, но душевные перемены в герое, делая их самым ярким в тексте.

Стейнбек - один из немногих классиков, кто умеет писать совершенно по-разному. "Золотая чаша" не похожа ни на что из того, что я читала у него раньше, хотя читала я прилично. В ней нет реалистичной жестокости "Гроздьев гнева", нет и беззаботной веселости "Консервного ряда". Больше всего этот странноватый роман напоминает притчу, несмотря на относительную реалистичность происходящего. Дело в стейнбековском слоге, в том, как он поворачивает события, показывая важным не внешние обстоятельства, но душевные перемены в герое, делая их самым ярким в тексте. От этого романа, прочитанного в детстве, также остались очень смутные воспоминания. Его стоило перечитать: если "Волшебник Земноморья" интересен, прежде всего, своей идеей, то "Гробницы Атуана" - своей атмосферой. Атмосфера - определяющее, что есть в этом романе. Маленькая девочка, в пятилетнем возрасте отобранная у родителей, чтобы стать жрицей некоего почти забытого культа. Мрачные темные подземные гробницы, полностью изолированный мирок, состоящий из трех верховных жриц, нескольких девочек-учениц и нескольких евнухов-прислужников. Никаких паломников, никаких именитых гостей. Только мрак, тишина и однообразные ритуалы.

От этого романа, прочитанного в детстве, также остались очень смутные воспоминания. Его стоило перечитать: если "Волшебник Земноморья" интересен, прежде всего, своей идеей, то "Гробницы Атуана" - своей атмосферой. Атмосфера - определяющее, что есть в этом романе. Маленькая девочка, в пятилетнем возрасте отобранная у родителей, чтобы стать жрицей некоего почти забытого культа. Мрачные темные подземные гробницы, полностью изолированный мирок, состоящий из трех верховных жриц, нескольких девочек-учениц и нескольких евнухов-прислужников. Никаких паломников, никаких именитых гостей. Только мрак, тишина и однообразные ритуалы. ) Почему это оказалось в учебнике для 3 класса, в общем, довольно странно, но если убрать изучение алфавита, читать можно в любом возрасте, включая мои "зазо".

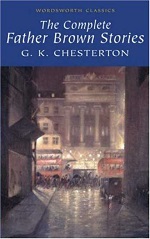

) Почему это оказалось в учебнике для 3 класса, в общем, довольно странно, но если убрать изучение алфавита, читать можно в любом возрасте, включая мои "зазо".  Мне грешным делом рассказы про патера Брауна кажутся чуть ли не идеальным образчиком детективов. Я не люблю страшные книги, и тем более не люблю всякую расчлененку и прочие мерзкие подробности, а в детективах их бывает довольно много, даже больше, чем надо. То ли дело милые истории Честертона - в них есть и конфликт, и загадка, и при этом они остаются всегда элегантными, сдержанными и аккуратными, что ли. Кроме того - что привлекает меня больше всего - даже истории про Шерлока Холмса не представляют собой такой триумф разума, как патер Браун. В Холмсе очень много самолюбования, тщательно выписанный главный герой с такими яркими чертами, что он практически заслоняет собой сюжет. Патер Браун - фигура совершенно противоположная, подчеркнуто обыденная и скромная, лишненная каких бы то ни было трагически-романтических черт. Единственное, что раз за разом подчеркивает Честертон - что это человек маленького роста, с большой головой и круглым лицом. Не слишком привлекательное описание для фанаток, согласитесь)) Не успокоившись на этом, Честертон еще и награждает патера другом противоположного склада: бывший самый-страшный-преступник Фламбо - мужчина великанского роста и непомерной силы. Вдвоем они образуют вполне классическую парочку в духе Дон Кихота и Санчо Пансы.

Мне грешным делом рассказы про патера Брауна кажутся чуть ли не идеальным образчиком детективов. Я не люблю страшные книги, и тем более не люблю всякую расчлененку и прочие мерзкие подробности, а в детективах их бывает довольно много, даже больше, чем надо. То ли дело милые истории Честертона - в них есть и конфликт, и загадка, и при этом они остаются всегда элегантными, сдержанными и аккуратными, что ли. Кроме того - что привлекает меня больше всего - даже истории про Шерлока Холмса не представляют собой такой триумф разума, как патер Браун. В Холмсе очень много самолюбования, тщательно выписанный главный герой с такими яркими чертами, что он практически заслоняет собой сюжет. Патер Браун - фигура совершенно противоположная, подчеркнуто обыденная и скромная, лишненная каких бы то ни было трагически-романтических черт. Единственное, что раз за разом подчеркивает Честертон - что это человек маленького роста, с большой головой и круглым лицом. Не слишком привлекательное описание для фанаток, согласитесь)) Не успокоившись на этом, Честертон еще и награждает патера другом противоположного склада: бывший самый-страшный-преступник Фламбо - мужчина великанского роста и непомерной силы. Вдвоем они образуют вполне классическую парочку в духе Дон Кихота и Санчо Пансы. "Покойница в доме" - прекрасная повесть о тлетворном влиянии двух злобно-приторных старух на нормальную семью. Очень классическая в своем роде: люди, которых постигло житейское несчастье, особенно рискуют попасть в загребущие лапы каких-нибудь сектантов, приживал и прочих паразитов в смысле биологической метафоры. В этой истории у вполне счастливой семьи с двумя взрослыми детьми умирает любимая мать, а вслед за этим к ним неожиданно приезжают из-за границы с неясными намерениями две ее сестры, которых дети в глаза не видели. Немолодые женщины поселяются в их доме и начинают плести паутины и создавать аромат тления, ловко узурпировав власть над детьми и вдовцом ссылками на то, что им-де известно, чего бы покойница-мать хотела. Покойница-мать хочет странного, и хотя вроде бы поначалу все невинно, но сети оплетают, оплетают, и вот уже, казалось бы, всей птичке пропасть. Если сын как мужчина еще успешно сопротивляется их тленной власти, то молодая девушка практически поддается. И вроде бы ничего страшнее устроенного брака с неподходящим человеком ей не грозит (если не считать это достаточно страшным), но Кузмин очень здорово нагнетает ощущение тления и бессилия, какой-то душевной атрофии, в которую под воздействием зловещих теток погружается все семейство.

"Покойница в доме" - прекрасная повесть о тлетворном влиянии двух злобно-приторных старух на нормальную семью. Очень классическая в своем роде: люди, которых постигло житейское несчастье, особенно рискуют попасть в загребущие лапы каких-нибудь сектантов, приживал и прочих паразитов в смысле биологической метафоры. В этой истории у вполне счастливой семьи с двумя взрослыми детьми умирает любимая мать, а вслед за этим к ним неожиданно приезжают из-за границы с неясными намерениями две ее сестры, которых дети в глаза не видели. Немолодые женщины поселяются в их доме и начинают плести паутины и создавать аромат тления, ловко узурпировав власть над детьми и вдовцом ссылками на то, что им-де известно, чего бы покойница-мать хотела. Покойница-мать хочет странного, и хотя вроде бы поначалу все невинно, но сети оплетают, оплетают, и вот уже, казалось бы, всей птичке пропасть. Если сын как мужчина еще успешно сопротивляется их тленной власти, то молодая девушка практически поддается. И вроде бы ничего страшнее устроенного брака с неподходящим человеком ей не грозит (если не считать это достаточно страшным), но Кузмин очень здорово нагнетает ощущение тления и бессилия, какой-то душевной атрофии, в которую под воздействием зловещих теток погружается все семейство.  Это как если бы "Золотой век" снимал Феллини. В лучших традициях "Казановы": преувеличенно неадекватно ведущие себя люди в карнавальных костюмах, не двор, а комедия дель-арте, и в конце карлик–клоун режет торт снятым со стены ружьем для толстой виолончелистки. Псевдоисторическая фантазия-извращения на тему Елизаветы и ее двора, только Елизавета не королева-девственница, а королева-нимфоманка, которую, простите, никто не может удовлетворить. Она содержит огромный гарем со всяческими девиациями, но все не впрок. И вокруг этого строится сюжет. Подходящий сюжет для хентая, я бы сказала, но несколько странный для романа. Более того, роман написан (и переведен в тон) таким же псевдо-историческим тяжеловесным, многословным и выспренным стилем. Герои вместо "это" говорят "сие", вместо "ок" - "воистину". Поскольку я живо помню прекрасный рассказ про

Это как если бы "Золотой век" снимал Феллини. В лучших традициях "Казановы": преувеличенно неадекватно ведущие себя люди в карнавальных костюмах, не двор, а комедия дель-арте, и в конце карлик–клоун режет торт снятым со стены ружьем для толстой виолончелистки. Псевдоисторическая фантазия-извращения на тему Елизаветы и ее двора, только Елизавета не королева-девственница, а королева-нимфоманка, которую, простите, никто не может удовлетворить. Она содержит огромный гарем со всяческими девиациями, но все не впрок. И вокруг этого строится сюжет. Подходящий сюжет для хентая, я бы сказала, но несколько странный для романа. Более того, роман написан (и переведен в тон) таким же псевдо-историческим тяжеловесным, многословным и выспренным стилем. Герои вместо "это" говорят "сие", вместо "ок" - "воистину". Поскольку я живо помню прекрасный рассказ про