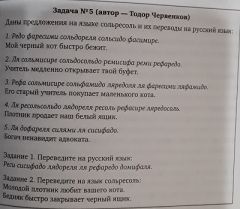

Искала в доме, что почитать художественное, легкое и на русском, ничего лучше Бирса под руку не попалось. В целом, надо признаться, я не большой фанат старой фантастики, не считая Лавкрафта - все эти плюшевые рассказы ужасов кажутся мне в основном ужасно скучными. Бирс, в сущности, не исключение, хотя у него есть замечательные вещи. Но, пожалуй, лучшая часть этого сборника - рассказы, относящиеся к истории Гражданской войны в Америке и имеющие мало общего с фантастиской и мистикой. Они как-то сильнее задевают за живое и действительно пробуждают интерес. В чем-то даже перекликаются с рассказами Фолкнера на эту же тему. Имею в виду в первую очередь "Сражение в ущелье Колтера" и "Чикамога" - действительно очень трагические.

Что до мистических рассказов про привидения, явления покойников, исчезновение людей и наследственные страхи - это такое милое, слегка наивное чтиво для современного человека, мне кажется, очень спокойное и ненапряжное. Не могу сказать, что меня что-то из этой партии сильно впечатлило, но читать было скорее приятно. Кстати, совершенно не бьющийся ни с чем, но изумительный комический рассказ "Как чистили корову" - едва ли не лучшее, что есть в сборнике.

Зато вот микрорассказы из сборника "Причудливые притчи" показались совсем уж вымученными и натянутыми. Бирс изобличает дельцов, политиков и человеческую натуру в целом, но делает это настолько топорно и преувеличенно, что каждая притча напоминает очень неумело пересказанный бородатый анекдот и в целом не вызывает никаких откликов.

Знаменитый "Devil's Dictionary" очень хорош только в отдельных частях, но если читать его подряд, тоже быстро утомляешься. В нем больше передергиваний, чем глубины.

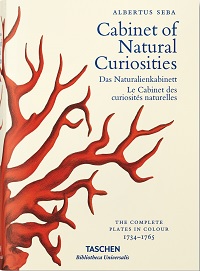

Я очень ждала, что таким образом автор дойдет хотя бы до триаса, но нет, увы, он остановился, конечно, в самой ожидаемой и пошлой точке.

Я очень ждала, что таким образом автор дойдет хотя бы до триаса, но нет, увы, он остановился, конечно, в самой ожидаемой и пошлой точке.  В общем, не один Марти Стью, а четыре. Все остальные на таком фоне - серая массовка, и самым симпатичным персонажем, конечно, кажется несчастный нацист. Стоит ли говорить, что герои в своей прекрасности страшно противны. Учитывая, что кроме их разговоров в романе практически ничего и нет, читать было очень скучно.

В общем, не один Марти Стью, а четыре. Все остальные на таком фоне - серая массовка, и самым симпатичным персонажем, конечно, кажется несчастный нацист. Стоит ли говорить, что герои в своей прекрасности страшно противны. Учитывая, что кроме их разговоров в романе практически ничего и нет, читать было очень скучно. Хотя надо сказать, для фанфика это очень хорошая история, прямо неожиданно хорошая, спасибо за рекомендацию.

Хотя надо сказать, для фанфика это очень хорошая история, прямо неожиданно хорошая, спасибо за рекомендацию.