У нас на работе сейчас все это очень активно обсуждается, да и в бизнес-тусовке тоже, и Шваб со своей идеей именно промышленной революции, а не просто нескольких новых технологий - на волне хайпа. Я, признаться, пока не определилась со своим отношением - понятно, что если мир кардинально меняется, то лучше знать заранее, как именно, и быть к этому готовой. С другой стороны, мне очень хочется наконец увидеть, что именно кардинально изменилось. Пока все это больше разговоры, а технические проблемы те же, что и три года назад были, и отсутствие автоматизации тоже. И чем RFID метки *значимо* отличаются от штрихкодов, а дроны - от детских вертолетов с радиоуправлением, я все равно не понимаю. Точно также и рассуждения про смерть отдельных профессий в связи с глобальной цифровизацией тоже пока не находят подтверждения - несмотря на то, что юристов хоронят в числе первых, работы у меня стало не меньше, а кратно больше, в том числе потому, что завелись цифровизаторы, которые тоже начали приходить с вопросами к юристам.

Может быть, это все потому, что мы такая отсталая страна, а где-нибудь в Америке будущее давно уже наступило - почему же и там консультация вымирающих юристов по каким-нибудь аспектам использования опенсурсных платформ на подсанкционных проектах стоит таких астрономических денег, а мне не пишет ее задешево робот?

В общем, это все кухонные разговоры, а не про книгу, конечно. Более того, подозреваю, что для 99% населения нашей страны проблемы 4 промреволюции не то чтобы не существует - люди и слов-то таких не слышали. Посмотрим, интересно, что будет.

Возвращаясь к книге - кто интересуется этой темой, тому рекомендую. Шваб реально очень кратко и очень по делу рассматривает все основные мегатренды, а также то, как они могут повлиять на развитие экономики, бизнеса, государства, общества, личности. Отдельно в приложении он кратко описывает суть основных прорывных технологий - проранжированных путем опроса представителей крупного бизнеса по вероятности, значимости и близости к нашей реальности.

Тому, кто уже давно в теме, книга может ничего нового и не открыть, разве какие-то мелочи, но все равно она как-то укладывает в голове весь приличный объем хайповой информации о новых технологиях, а также все возможные варианты их воздействия на нас - как позитивного, так и негативного. Под воздействием я имею в виду все перемены, которые в принципе может принести технология - от провоцирование безработицы при замене людей машинами до проблем морально-этического толка, связанных с "улучшением" генома человека. Приятно, что все рассуждения Шваба - исключительно разумны, в них нет ничего кликушеского, никаких собственных ярко выраженных моральных оценов, и буквально со всеми его оценками последствий я по размышлению готова согласиться.

Очень интересны, например, выводы, которые Шваб делает применительно к последствиям для общества - говоря, что 4 промреволюция углубит общественное расслоение, т.е. богатые станут еще богаче, а бедные - еще беднее. Или что она создаст проблему для гендерного равенства - в т.ч. потому, что "традиционно женские" профессии часто являются простыми, механистическими и в принципе заменяемы автоматикой (например, телефонный оператор, продавщица и тд), а вот наиболее востребованная в будущем область, а именно ИТ и около нее - область традицонно мужская.

И даже с точки зрения отдельной личности неизбежно будут последствия - Шваб приводит пример друзей, которые общаются в кафе - если у них при себе есть смартфоны, то, как именно они общаются, значимо отличается от ситуации, когда телефонов нет. Не говоря уж об американской статистике, что современное, более "диджитализованное" поколение молодежи, куда менее социализованное, чем их ровесники 30-40 лет назад - уж не знаю, как они это измеряли, правда. И это притом, что по словам Шваба критичным в наше время становятся личные качества человека, этика, эмоциональный интеллект, творческие способности и т.д. - именно то, что машиной заменить нельзя.

Мне еще очень умным и важным показался вывод, что объем информации существенно снижает и качество восприятия, и доверие к ней. Потому что мозг слишком занят "поверхностной" обработкой этого огромного объема, чтобы еще успевать как-то глубоко его осмысливать. А кто на самом деле искренне доверяет всему, что пишут в интернетах? - Напротив, возникает глобальный кризис доверия, как и кризис равнодушия - мы быстро узнаем обо всех мировых трагедиях, что-то нас задевает, но совсем не так, как если бы мы увидели это своими глазами. Получается, именно на "человеческих" аспектах взаимодействия, сотрудничества, культуры и тд. необходимо сконцентрироваться, чтобы успешно преодолеть кризис, который несет с собой любая революция - хотя об этом пока никто из цифровизаторов не думает, все только угрожают чем-то несбыточным, так что Шваба приятно послушать.

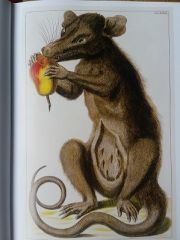

На самом деле, Пастуро отлично пишет и умудряется втиснуть в свой очень небольшой объем массу очень разумно скомпонованной информации, хорошо держа баланс между историческими и культурологическими сведениями, которые у него в принципе есть по сабжу, и смертью читателя от избытка информации. Про красный тоже интересно, хотя тут история несколько более ожидаемая, чем история синего цвета: что красный был первым цветом, который человек научился если не различать, то выделять, первым "цветом" в собственном смысле слова. Что все самые старые рисунки, все эти быки на стенах пещер, были сделаны именно в красной гамме, притом что получение стойкого красного цвета было не проще, чем какого-нибудь другого. И точно так же весь Древний мир очень любил красный, украшал себя вполне сознательно и стремился к яркости, которой в природе меньше.

На самом деле, Пастуро отлично пишет и умудряется втиснуть в свой очень небольшой объем массу очень разумно скомпонованной информации, хорошо держа баланс между историческими и культурологическими сведениями, которые у него в принципе есть по сабжу, и смертью читателя от избытка информации. Про красный тоже интересно, хотя тут история несколько более ожидаемая, чем история синего цвета: что красный был первым цветом, который человек научился если не различать, то выделять, первым "цветом" в собственном смысле слова. Что все самые старые рисунки, все эти быки на стенах пещер, были сделаны именно в красной гамме, притом что получение стойкого красного цвета было не проще, чем какого-нибудь другого. И точно так же весь Древний мир очень любил красный, украшал себя вполне сознательно и стремился к яркости, которой в природе меньше.

Я долго грызла этот кактус, и догрызла, и страшно горда собой

Я долго грызла этот кактус, и догрызла, и страшно горда собой

И все эти письменные ритуалы были супер-важны в той культуре; с другой стороны, сколько же всякой смешной хрени, значение которой безмерно преувеличено, в любой культуре, хоть в нашей современной - только нам кажется это естественным, а на самом деле - все то же привязывание писем к веткам.

И все эти письменные ритуалы были супер-важны в той культуре; с другой стороны, сколько же всякой смешной хрени, значение которой безмерно преувеличено, в любой культуре, хоть в нашей современной - только нам кажется это естественным, а на самом деле - все то же привязывание писем к веткам.

На день рождения я получила от мужа два шикарных больших альбома Каналетто - одного из любимых мной художников. Причем чем дальше, тем больше мне начинает нравиться именно он и тем меньше нравится живопись "со смыслом". Картины Каналетто просто красивы и изумительно сделаны технически, в нем нет никакой неаккуратности или "мазни", прикрытой якобы глубокими идеями. По-моему, именно как произведения искусства, которое существует само для себя, это как раз образец совершенства. Рассматривать картины Каналетто доставляет физическое удовольствие - настолько изящно и тщательно все прорисовано, настолько яркие и при этом естественные у него цвета.

На день рождения я получила от мужа два шикарных больших альбома Каналетто - одного из любимых мной художников. Причем чем дальше, тем больше мне начинает нравиться именно он и тем меньше нравится живопись "со смыслом". Картины Каналетто просто красивы и изумительно сделаны технически, в нем нет никакой неаккуратности или "мазни", прикрытой якобы глубокими идеями. По-моему, именно как произведения искусства, которое существует само для себя, это как раз образец совершенства. Рассматривать картины Каналетто доставляет физическое удовольствие - настолько изящно и тщательно все прорисовано, настолько яркие и при этом естественные у него цвета.

Я раньше не читала Заболоцкого в промышленных масштабах и вообще почти не была знакома с его творчеством, так что целый здоровый том, включающий в себя все основные его стихи и прозу в хронологическом порядке был для меня большим открытием. Еще большим открытием было осознать, что Заболоцкий до тюрьмы и после тюрьмы (с 1939 по 1946 годы) - это вообще два разных поэта по сути.

Я раньше не читала Заболоцкого в промышленных масштабах и вообще почти не была знакома с его творчеством, так что целый здоровый том, включающий в себя все основные его стихи и прозу в хронологическом порядке был для меня большим открытием. Еще большим открытием было осознать, что Заболоцкий до тюрьмы и после тюрьмы (с 1939 по 1946 годы) - это вообще два разных поэта по сути.

Я очень ждала, что таким образом автор дойдет хотя бы до триаса, но нет, увы, он остановился, конечно, в самой ожидаемой и пошлой точке.

Я очень ждала, что таким образом автор дойдет хотя бы до триаса, но нет, увы, он остановился, конечно, в самой ожидаемой и пошлой точке.  В общем, не один Марти Стью, а четыре. Все остальные на таком фоне - серая массовка, и самым симпатичным персонажем, конечно, кажется несчастный нацист. Стоит ли говорить, что герои в своей прекрасности страшно противны. Учитывая, что кроме их разговоров в романе практически ничего и нет, читать было очень скучно.

В общем, не один Марти Стью, а четыре. Все остальные на таком фоне - серая массовка, и самым симпатичным персонажем, конечно, кажется несчастный нацист. Стоит ли говорить, что герои в своей прекрасности страшно противны. Учитывая, что кроме их разговоров в романе практически ничего и нет, читать было очень скучно.